| Mühlenverein Hiesfeld Archiv |

der Verein

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023 |

|

|

D a s w a r ( a u c h ) 2 0 2 2 - der Newsblog |

|

Gerhard Eickhoff wurde am 20. März 1793 auf dem alten Stammhof der Eickhoffs in Barmingholten am Rouleer geboren. Die Freiheitskriege hatte er als Leutnant beim reitenden Landsturm mitgemacht. Nach glücklicher Heimkehr stand er vor der Frage: Was beginnen? Da er den elterlichen Stammhof nicht bekommen sollte, übergab ihm sein Vater 1821 eine Abfindung von 1095 clevischen Talern. Das war damals eine ganz erhebliche Summe, mit der sich schon etwas anfingen ließ. Und was er damit wollte, das hatte Eickhoff schon immer gewusst: Eine schöne große Windmühle sollte ihm Meister Heinrich Brahm aus Meiderich (heute Stadtteil von Duisburg) bauen. |

1821 zeigte Eickhoff dem Mühlenbauer das erworbene Grundstück. Kein Haus, kein Baum konnte den Wind dort ablenken. Eine Flurkarte aus 1798 zeigt die Eigentümer Winkamp und Doern(e)mann. Dieser Platz gefiel auch dem Mühlenbauer, und er versprach, die Mühle im nächsten Jahr betriebsbereit zu haben. Mühlen dieser Bauart wurden innerhalb von 8 bis 24 Monaten gebaut. Meister Brahm erzählte ihm auch von seinen Lehr- und Wanderjahren am Niederrhein und durch Holland (westlichste Provinz der Niederlande), wo er die meisten Windmühlen gesehen hatte. Doch wurden sie nicht etwa dort erfunden. Solange gibt es sie schon, dass man nicht einmal ihr genaues Alter kennt. Sehr wahrscheinlich brachten tüchtige Kreuzfahrer Anfang des 12. Jahrhunderts den Windmühlenbau nach Mitteleuropa. Er verbreitete sich am schnellsten in Holland und Flandern. Dort im Tiefland haben ja die Bäche nicht genug Gefälle und die Flüsse zu wenig Strömung, um Wasserräder anzutreiben. Im leichten Hügelland und in der Stufenlandschaft des Kreises Dinslaken gibt es beides: Wind- und Wassermühlen. |

Als der Mühlenverein beschloss, für einige Wochen (in der Winterzeit) das Mühlenmuseum wegen Corona, aber auch wegen Bauarbeiten zu schließen, war zunächst der Termin auf Ende Januar fixiert. Das sich so viele Maulwürfe in der Woche zuvor auf dem Gelände der alten Wassermühle breit machen, das hat der Mühlenverein jedoch noch nicht gesehen. In Deutschland sind generell (mit Ausnahmen) alle heimischen Arten der Säugetiere nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Im Februar ist übrigens Paarungszeit der Nager, die sich mit Bodeninsekten ernähren. Das "Haus Hiesfeld" im Hintergrund ist heute ein Restaurant. Vor 800 Jahren lebten dort Ritter (in einem dreigeschossigem Gebäude) und waren die Eigentümer der Wassermühle. |

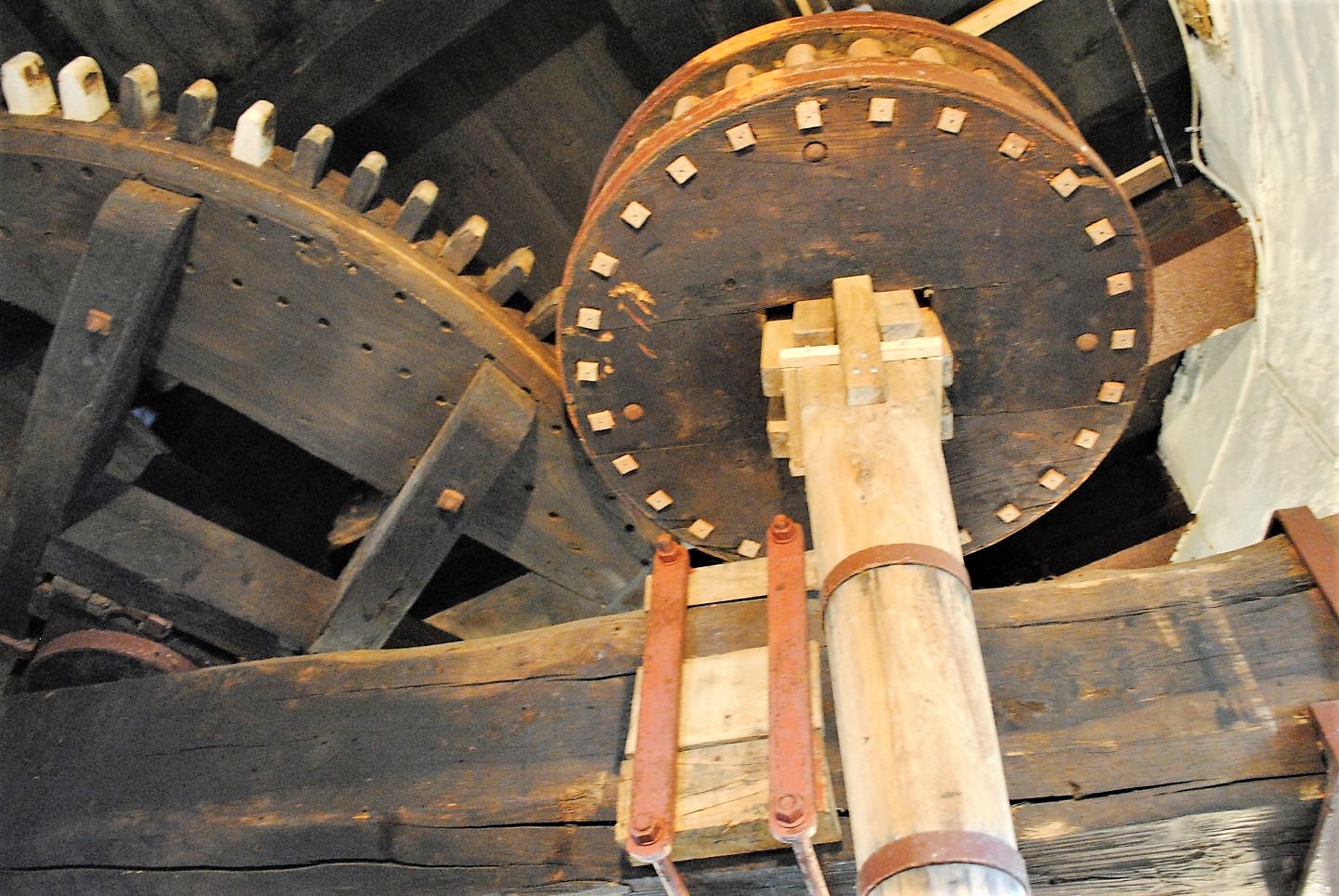

Zwei Monate nach der Grundstücksbesichtigung erlebten die Hiesfelder staunend, wie ein klobiger Turm aus fast meterdickem, dunkelrotem Mauerwerk auf dem freien Feld neben der Straße nach Barmingholten Tag um Tag höher wuchs. Nach oben verjüngte er sich wie ein richtiger Kegelstumpf. Wagen mit 4 und 6 Pferden davor brachten gewaltiges Balkenwerk an. Jedes einzelne Stück nahm Meister Brahm in Augenschein, ob es auch fehlerfrei und abgelagert sei. Bei der dicken Königswelle wollten einige bemerkt haben, wie er über das runde Eichenholz gestrichen und dabei einen seltsamen Segen gemurmelt habe. Sicher hatte er es nur besonders sorgsam beklopft und geprüft. Die Königswelle heißt mit Recht auch "Mühlenkönig", denn sie regiert das ganze Mahlwerk. Die Kraft des Windes, viele Pferdestärken also, wird durch ihr Holz auf 2 oder 3 Mühlsteine übertragen. Dazu sind aber noch zwei Zahnräder nötig: der Bunkel am oberen Ende der Königswelle und das mächtige Kronrad unten. Dieses erhielt einen Durchmesser von 2,45 m und seine harten Buchenzähne waren 0,38 m lang. Noch größere Maße nahm der Baumeister für das starke Rad, das auf die Achse fest aufgekeilt wurde. Diese Achse war 6,50 m lang und drehte sich vorn und hinten auf den Katzensteinen. |

|

|

Dieses Bild zeigt das Kammrad und ein Stück der horizontalen Achse. Diese Achse ist 6,50 m lang und dreht sich vorn und hinten auf den Katzensteinen. Ein merkwürdiger Name, aber doch treffend! Denn beim Reiben mit nassen Fingern soll man einen bestimmten, höchst unangenehmen Geruch wahrnehmen. Übrigens muss die Auflagestelle ständig mit Speckschwarten oder Öl gut geschmiert sein, sonst läuft sich der eiserne Achsenhals beim geschwinden Drehen der Flügel heiß. Katzensteine, Achse und Achsenrad sind hoch oben in der Kappe eingebaut. Damit sie sich leicht in den Wind bringen lässt, läuft sie auf eisernen Rollen. Die Lager, Rollkränze genannt, waren früher aus hartem Eichenholz gefertigt und sauber in vielen Einzelstücken rundum aneinander gelegt. Für diesen Blick muss man auf die höchste Ebene, direkt unter das Kappendach. |

Diese Bilder zeigen das Einsetzen des ersten Krühpfahles in die neu geschaffene Böschung bzw. den Rundgang. In regelmäßigen Abständen, rund um die Mühle, werden Fixierpunkte für das Krühwerk geschaffen. Das Krühwerk sind die Holzbalken mit denen die Kappe gedreht und damit die Flügel "in den Wind gestellt werden". Der Mühlenverein hat diese Hilfs- und Sicherheitselemente angeschafft und beginnt nun mit der Installation. Gleich drei verschiedene Sandarten (Körnung) wurden verwendet, um Drainage und Stabilität zu testen. Das kleine Windspiel auf dem Dach ersetzt nicht die einstmals mächtige Windrose, die das Müllerleben erleichterte. Bis die Mühle wieder um die "eigene Achse" gedreht werden kann, sind aber noch Arbeitsschritte und Prüfungen notwendig. - alle Bilder mit klick vergrößerbar - |

Die Zusammenarbeit des Mühlenvereins mit anderen Hiesfelder Vereinen hat eine lange Tradition. Ohne das Engagement verschiedener Ehrenamtler wäre der "Mühlenverein" 1976 wohl gar nicht gegründet worden. Bei den Willkommensfeiern neuer Mühlenmodelle gab es fast immer auch einen Frühschoppen für die anderen Vereine (inklusive Feuerwehr und Bürgermeister). Nun bietet das Museum kaum noch Platz für neue Modelle... doch die gemeinsamen Treffen sollen, vor allem wenn die Rahmenbedingungen wieder stimmen, einen Platz im Terminkalender finden. Ein erster (digitaler) Schritt ist die Vernetzung der Web-Seiten. Wir starten mit dem Heimatverein Oberlohberg. Ein Klick auf das stimmige Logo des Vereins führt direkt zu dem Verein, bei dem auch die Trecker-Gemeinschaft ihre Heimat hat. Dabei verbindet die Landwirtschaft auch gleich die Kette "vom Korn zum Brot", bei der die Mühlen eine wichtige Aufgabe erfüllen. PS: Ein kleiner Blick in die Geschichte. Bis zur Auflösung der größten Gemeinde in Preußen (nämlich Hiesfeld) mit der kommunalen Neuordnung in 1917 war der Name von Lohberg Unterhiesfeld. Das Wort Loh entspricht der Lohe, der Baumrinde von Eichen und Buchen, die von der Hiesfelder Wassermühle für die Dinslakener Gerberei gemahlen wurde. Das Korn wurde bis 1822 im wesentlichen in der Mühle Doernemann gemahlen. |

Einige Tage später, nachdem die Kappe der Windmühle mit Schindeln gedeckt war, ließ Meister Brahm bereits die fertig gezimmerten Flügel (er selbst nannte sie Ruten) einsetzen. Das war wohl das härteste und gefährlichste Stück Arbeit am ganzen Bau. Wehe, wenn die Taue rissen, an denen die schweren 12m langen Hölzer bis zum Wellkopf mit dem weißen Stern hochgezogen wurden! Der Mühlenbaumeister gönnte sich keine Pause, bis der letzte Flügel verbolzt war. Darüber war es bereits dunkel geworden. Allein überprüfte er dann noch die Bewegung der Flügel und die Arbeit des Getriebes. In der Frühe des neuen Tages band er frische Birkenmaien an 2 Flügelenden und stellte das Rutenkreuz "in der Schere" (diagonal). Das sagte allen Leuten: Freut euch, die Mühle ist fertig, das Werk ist gelungen! |

Fürs erste nahm Gerhard Eickhoff einen Müllerknecht an. lnsgeheim hatte er sich vorgenommen, diesen nach und nach so anzulernen, dass er in einigen Jahren zur Not allein müllern könnte. So sah man ihn denn in der nächsten Zeit häufig auf dem Mehlsöller und am Sackzug, damit bei großem Andrang die Mahlgäste flott bedient wurden. Alles schien nach Wunsch zu gehen. Aber es heißt ja im Lied: das Wandern ist des Müllers Lust. Und das galt leider auch für die Zunft der Windmüller: die waren unruhige Gesellen. Es wollte ihm trotz Verheißung höheren Lohns einfach nicht gelingen, einem zum Bleiben zu veranlassen. Einige Male geschah es auch, dass sie mit dem Mahlgeld auf und davon gingen. Dabei wurden die Geschäfte natürlich täglich schlechter, so dass ihm die schöne Mühle fast verleidet war. Anmerkung zu diesem Text von Berthold Schön in der Fassung von Willi Dittgen: Es gibt keine Aufschreibungen von den Müllerknechten in der Hiesfelder Windmühle. Gerhard Eickhoff war aufgewachsen auf einem Bauernhof, geschult als Soldat und nach heutiger Betrachtung eine Art Selfmademen. Gelernter Müller war er nicht. Durch die Jahrhunderte des Mühlenbanns waren die meisten Mühlen nur auf eine Produktgruppe ausgerichtet: Wer Korn mahlte, der hatte nicht die Möglichkeit auch Holz zu sägen... und wer Korn mahlte, der war nach getaner Arbeit arbeitslos. Die Haupt-Auslastung einer Kornmühle lag nach der Ernte und verteilte sich nicht über das Jahr. Das war der Hauptgrund für das "Wandern..." Bei der romantischen Betrachtung des Mühlenwesens wird oft nicht geschildert, dass es ein Knochenjob war. Die Gefahr des Rutenschlages, die steilen und mehlglatten Stiegen und Brandverletzungen durch Mahlsteine - es gab viele Ursachen für Verletzungen - viele Gründe, dass ein Knecht die Mühle verließ. Eines Tages im September 1833, als er wieder einmal verärgert und entmutigt in der Mühle wirtschaftete, riet ihm ein guter Nachbar: "Versuch es doch einmal mit einem Pächter. Hole dir den Wilhelm Beckmann aus Winnental. Der war früher in Spellen (heute Teil von Voerde) und galt dort als ehrlich und fleißig wie kein anderer." |

Den ersten Öffnungstermin (Anfang April) konnte der Mühlenverein leider nicht einhalten. Die Neu- und Umbauarbeiten, rund um die Hiesfelder Windmühle, sind noch nicht abgeschlossen. Die zwei Bilder von der Baustelle zeigen aber schon mal Neuheiten: Demnächst gibt es eine Sitzinsel und einen weiteren Aufgang zur Mühle. Wird es am 1. Samstag im Mai soweit sein? Auf jeden Fall hofft der Mühlenverein auf den Pfingstmontag, denn dann beginnt der 200. Geburtstag der Mühle (11 - 16 Uhr). Bitte vormerken! |

|

|

Für alle. die noch nie einen Blick auf den Mehlsöller werfen konnten, gibt es hier ein Bild aus den Tagen, als die Ziegel noch mit heller Farbe (möglicherweise Schlammfarbe) gestrichen bzw. versiegelt waren. Im Zuge der Sanierungen ist die Farbe entfernt worden. Das andere Bild zeigt aktuell einen Holzbalken, der den Boden des Söllers trägt. (Bilder: Simons/Duscha) |

|

Besuch eines Kindergartens Besuch eines KindergartensCirca 30 Kinder besuchten an einem Freitag das Mühlenmuseum unter dem Motto: Vom Korn zum Brot. Die Kinder wurden in zwei Gruppen geteilt. Dazu steht auf dem Zettel der Ehrenamtlichen vom Mühlenverein: „Wir werden mit den Kindern Mehl herstellen. Die Teigherstellung erfolgt im Hintergrund. Die Kinder können den fertigen Teig kneten. Vielleicht machen wir keinen Brotteig, sondern z.B. einen Hefezopf. Hier ist die Backzeit um einiges kürzer. Backen im Holzbackofen. Eine der beiden Gruppen wird sich um den Rotbach vergnügen.“ Natürlich durfte auch der obligatorische Rundgang durch das Mühlenmuseum mit den vielen Modellen nicht fehlen. Leider kann der Mühlenverein solche Aktionen an Wochentagen nur begrenzt anbieten, denn nach fünf Besuchergruppen ist schon eine Woche Erholungsurlaub verbraucht. Als es noch den Bergbau in Dinslaken und Umgebung gab, da gab es „Jung-Rentner“, die sich an Wochentagen auch für Führungen von Schulklassen zur Verfügung stellten. |

die Treppe des Anstoßes..." die Treppe des Anstoßes..."Vor Ostern wurde hier über die neuen Elemente an der Außenseite der Windmühle berichtet. Dazu gehörte auch ein weiterer Treppenaufgang, der -noch ohne Geländer- jetzt zu sehen ist. Das Design ist im niederrheinischen Klinkerformat gehalten und damit gleich wie im Stadtkern von Dinslaken. Mehrere besorgte Facebook-Kommentare bemängelten die fehlende Barriere-Freiheit. Dazu unser Sachverständiger für Behindertenfragen im Mühlenverein: „Mehr als ein Viertel unserer Gesellschaft ist im höherem Rentenalter und/oder auf irgendeine Weise geh- und stehbehindert. Für jeden dieser Menschen sind Treppen ein Graus. Ein barrierefreier „Aufgang“ zur Böschung der Windmühle wäre jedoch eine „Verars…“ gewesen, denn das Innenleben der Mühle ist nicht barrierefrei. Der Zugang im Mehlsöller wäre zwar noch möglich, doch der Rest der Stufen erinnert mehr an Schiffstreppen, als an bequeme „Aufgänge“. Ja, im Mühlenmuseum Zanse Schaans (nördlich Amsterdam) gibt es eine Mühle mit Aufzug für Rollstuhlfahrer, doch bis vor kurzem waren Umbauten von denkmalgeschützten Bauwerken in NRW kaum denkbar. Noch kurz vor der Landtagswahl in NRW hat die schwarz-gelbe Regierung das 40 Jahre alte Denkmalschutzgesetz, nach Ansicht vieler Experten und Organisationen, „verschlimmbessert“. Mit dem neuen Gesetz „könnte“ in die Windmühle ein Aufzug eingebaut werden… Das wäre dann aber für mich (geh- und stehbehindert) nicht mehr meine Mühle!“ Viel bequemer ist der Rundgang bis unter das Dach im virtuellem Rundgang, weil der Mühlenverein auch an die Menschen denkt, die… |

DIN-MH-25 DIN-MH-25ist das Nummernschild des neuen kleinen Fahrzeugs mit den vier Rädern, dem kleinen Dach und in den Vereinsfarben des Mühlenvereins. Es ist… ein Backmobil. Mit einer großen finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung Sparkasse (schon beschlossen in 2021) wurde die Anschaffung für den Verein möglich. Mit einer zweitägigen Reise in das Allgäu wurde der mobile Holzbackofen direkt beim Hersteller abgeholt. Seinen ersten großen Auftritt sollte er zur 200-Jahr-Feier an der Windmühle haben. Doch „da ist ja im Moment der Wurm drin“. Neben der Mobilität bietet das Fahrzeug eine viel größere Back-Kapazität als der vorhandene Holzbackofen am Mühlenmuseum. Mit den Investitionen in die „Tiroler Mühle“ und einer Teigknetmaschine ist (bis auf ein eigenes Kornfeld) der Weg „vom Korn zum Brot“ nicht mehr reine Theorie, sondern praktisch vorführ bar. Der Vorstand dazu:“ Nein, wir machen den Bäckereien keine Konkurrenz, weil wir Backwaren nicht gegen Entgelt und vor allem nicht täglich herstellen werden.“ Am Deutschen Mühlentag (Pfingstmontag) wird man/frau sich aber wahrscheinlich „eine Scheibe abschneiden können“. Foto: Kurt Simons |

Mühlentag Vom Start ab 11:00 Uhr sind Wassermühle und Mühlenmuseum geöffnet. Im alten ‚Vorstandszimmer‘ gibt es jede Stunde eine Vorführung der auch neuen Getreidemühle. Kinder können das mahlen von Mehl an Handgetreidemühlen ausprobieren. Die Originalmühle im alten Fachwerkhaus ist leider nicht mehr betriebsfähig, da dem Rotbach die Fließgeschwindigkeit fehlt. Sobald genügend Mehl zu Teig geknetet ist, erfolgt die Vorstellung des neuen Backmobils, das ursprünglich zum 200. Geburtstag der Windmühle zum Einsatz kommen sollte. Schon ab Beginn der Veranstaltung bietet die Cafeteria im Mühlenhof Kuchen an, jedoch nur solang der Vorrat reicht. Von 12:00 bis 15:00 Uhr zeigen die Schlepperfreunde ihre Oldtimer - Traktoren. Diese ‚Trekker-Show‘ war bereits 2009 beim 20jährigen Jubiläum des Museums ein Spaß für Kinder, aber auch deren Väter. Voraussetzung ist allerdings Cabrio-Wetter. Diese Aktion wird unterstützt vom Heimatverein Oberlohberg. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr stehen Grill-Würstchen auf dem Programm. In der gesamten Zeit bis 16 Uhr kann das Mühlenmuseum besichtigt werden. Kurt Simons, der Vorsitzende des Mühlenvereins dazu: „…ob wir auch Führungen anbieten, können wir erst vor Ort entscheiden. Nach zwei Jahren Zwangspause für den Mühlentag könnte das Interesse größer sein, als die Zahl der Ehrenamtlichen, die im Einsatz sein werden. Eintrittsgeld nehmen wir nicht, aber eine kleine Spende wird immer gern gesehen.“ |

|

Die Schlepper, Trekker oder auch Traktoren…waren ein Teil des Angebotes am Deutschen Mühlentag, der mit den Erntefahrzeugen bis zum frisch gebackenen Brot im alten und neuen Holzbackofen den Weg „vom Korn zum Brot“ anschaulich und anfassbar zeigte. Das Wetter spielte mit und auch ein kleines Gruppenfoto war möglich. Neben der Bürgerstiftung der Sparkasse (NISPA) half Marc Kriesten von der Glückauf Apotheke mit einer großzügigen Spende bei der Anschaffung des mobilen Holzbackofens, der am Pfingstmontag fachkundig von Reinhard Claves mit Backwaren in Betrieb genommen wurde.

Bild links: Kurt Simons, Reinhard Claves, Marc Kriesten (Glückauf Apotheke), Klaus Graumann |

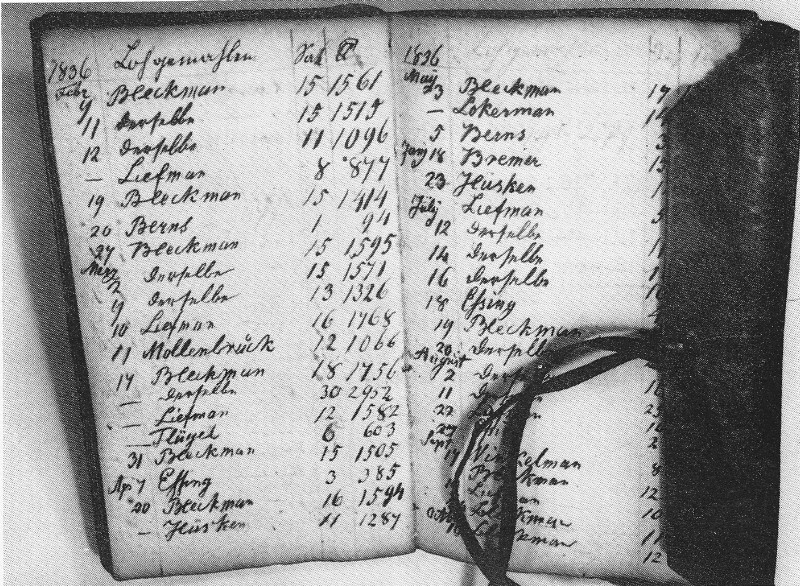

Dieses Abkommen sicherte dem Pächter einen vorteilhaften Dauerauftrag gerade für Zeiten, in denen wenig Korn geliefert wurde. Ein weiterer Vorteil: die Lohmüllerei brachte ständig Bargeld, während beim Korn oft bloß 1/20 "Mulster" (Bezahlung durch Zurückhalten von Getreide oder Mehl) abfielen. Im Bild das noch heute sichtbare Markenzeichen des 1. Pächters in der zeitgenössischen Schreibweise. |

Die Geschichte der Windmühle (9): Aus Beckmanns MahlbüchernHeimatforscher der Vergangenheit haben die Aufschreibungen des neuen Müllers analysiert. Das Lohmahlbuch ergab, dass im Durchschnitt pro Arbeitstag etwa 3 Zentner Lohe gemahlen wurden. Einmal zählte der Müller zusammen, wie viel er für Bleckmann und wie viel er für die anderen gemahlen hatte. Die Berechnung lautet: von Oktober 1843 bis August 1846 für Bleckmann 109447 Pfund, für die anderen 85308 Pfund gemahlen. Bleckmann hatte die größte Lohgerberei in Dinslaken. Aber was ist eigentlich Lohe? Im Frühjahr schälte man die jungen Eichen. Die Rinde trocknete dann zunächst auf den Stalldielen der Bauernhäuser oder auch an der Sonne. Die harten Schalen mussten schließlich mit dem Handbeil kleingehackt oder sonst wie gehäckselt werden, ehe sie gemahlen werden können. In Säcken wurden sie an die Mühlen geliefert und von dort gemahlen zur Gerberei abgefahren. Wie über die Lohmüllerei führte Beckmann auch sorgfältig Buch über die Korngeschäfte. An jedem ausgenutzten Windtag trug er die Mulstermenge und ihren Gegenwert in Geld ein. (Vorsicht Namensähnlichkeit: Beckmann = Müller / Bleckmann = Gerber) |

„sweet wings“Süße Flügel sind hier, auf dem Symbolfoto vom Kindergartentag vom 1. Juli am und im Mühlenmuseum, zu sehen. Wieder konnte eine Gruppe der „älteren Kinder“ mit dem Thema vom Korn zum Brot begrüßt werden. Zwischen Mehl mahlen und backen im Holzofen war wie immer Zeit, für einen Rundgang durch die Welt der unterschiedlichsten Mühlen im Modellmuseum. In Kürze gibt es einen weiteren Aktionstag im Rahmen des städtischen Angebots Sommerferienprogramm. |

|

|

|

Ein Auszug aus der Whatsapp-Gruppe Hallo zusammen, [18:55, 21.7.2022] : Sieht auch noch gut erhalten aus ??ein Strohballen oder Kornsack drauf und fertig ist die Deko Wenn man das Schicksal des letzten Wassermüller Altebockwinkel kennt, dann passt der Bollerwagen sogar sehr gut, denn mit einem solchen Transportgerät hat seine Frau Anna ihn und den abgerissenen Arm 1924 ins Krankenhaus gebracht. |

Ein Sommergast Am 30. Juli begrüßte der Mühlenverein den Verpächter der Hiesfelder Windmühle Hermann Bergmann zum ersten informellen Austausch. Zwischen ihm und der Stadt Dinslaken besteht ein erst vor wenigen Jahren erneut abgeschlossener "Erbbauvertrag". Als pensionierter Lehrer (Mathematik und Musik) hat er nun die Zeit, vom heimatlichen Münsterland „auch mal nach Dinslaken zu kommen“. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit weiteren Mitgliedern des Vorstandes gab es den obligatorischen Museumsrundgang. Ein Besuch „seiner“ Windmühle war allerdings wegen der noch ausstehenden Reparaturarbeiten nicht möglich. Neben gegenseitigen Gastgeschenken wurde ein kultureller Gegenbesuch verabredet. PS: Das Mühlenbuch II ist im Buchhandel vergriffen.

Hermann Bergmann und der Vorsitzende des Mühlenvereins Kurt Simons . |

Die Geschichte der Windmühle (10):Wirt und WohnungLießen die Mühlengeschäfte einmal nach, so ging es Pächter Beckmann auch nicht gleich schlecht, denn er bewirtschaftete nebenher noch einige Morgen Land und hatte seine Kuh im Stall. Schon um den erprobten Mann zu halten, war Gerhard Eickhoff gern bereit, seinem Pächter zu einer ordentlichen Wohnung zu verhelfen. Dessen Familie war nämlich stark gewachsen. Im Weihnachtsmonat 1836 begrüßte ein Kind den Pächter am Hoftor des neuen Hauses mit einem der damaligen Glückssprüche von Gerhard Eickhoff:

Wilhelm Beckmann selbst war ein Mensch, der das Leben stets in Heiterkeit nahm. Davon zeugt auch ein Reim, den er später dem Gastwirt über den Schanktisch hängte (Gerhard Eickhoff besaß neben der Windmühle und etlichem Ackerland noch eine Gastwirtschaft/erbaut 1845 nach Verkauf der Mühle) . Nach 1839 gerät Gerhard Eickhoff in eine schwierige Lage. Sei es, dass ihn die Krankheit seiner Frau Agnes in Schulden brachte, sei es, dass die Halbgeschwister ihn wegen eines Anteils an der Abfindungssumme bedrängten. Nach monatelangem Zögern verkauft er die schöne Mühle. Zwar bleibt sie in der Verwandtschaft und auch Beckmann müllert noch weiter; aber es fehlt ihm doch etwas. Immerhin ist die Glanzzeit der Mühlen dahin: die Maschine beginnt sie bereits zu verdrängen. Bald wechseln die Besitzer und auch die Müller immer häufiger: Johann-Heinrich Ullrich, Müller, Dinslaken |

Die Geschichte der Windmühle (11):In regelmäßigen Abständen hatte Beckmann die Steine schärfen und erneuern lassen - auch das trug er ins Mühlenbuch ein. Größere Schäden aber waren dank der sorgfältigen Arbeit Heinrich Brahms bisher nicht aufgetreten. Im Laufe der Jahre gab es natürlich kleine Ausbesserungen am Kronrad, am Bunkel und an den Rünzeln. Erst 1845 wurde infolge der „Unachtsamkeit eines Lehrlings“ die eiserne Achse so beschädigt, dass sie ausgewechselt werden musste.

(Die heutige Achse wurde 1868 eingesetzt. Ihre Lebensdauer wird die anderer weit übertreffen. Sie wurde in der Gießerei PRINS VON ORANJE in den Haag hergestellt.) Damit schließen die Mitteilungen Beckmanns. Während des ersten Weltkrieges und kurze Zeit nachher ist die Mühle noch benutzt worden. Wahrscheinlich wurde zeitweilig noch ein Motor als Ersatz für den fehlenden oder zu schwachen Wind eingesetzt. Bald war auch das überholt. An ihrem 100jährigen Geburtstag verschloss und verriegelte der letzte Müller Sondermann die Eingänge und die große Karreneinfahrt. Die Flügel standen im Kreuz (= senkrecht) auf Feierabend. |

|

Mit dem Mühlenverein Fair in den Tag des offenen Denkmals startenAm Tag des offenen Denkmals – Sonntag, den 11. September 2022 – gibt es ein besonderes Frühstück an einem besonderen Ort. Ab 10 Uhr locken an der Wassermühle Hiesfeld der Duft von frisch gebackenem Brot, Flammkuchen aus dem Holzbackofen und das Aroma von fair gehandeltem Kaffee. Angelika Supper vom Team Nachhaltige Entwicklung der Stadtverwaltung Dinslaken wird eine FairKostung anbieten. Dazu gibt es Infos über Produkte aus Fairem Handel. Außerdem zeigt eine Ausstellung Mühlennachbildungen aus aller Welt.

Für alle, die gerne ausschlafen oder ein zweites Frühstück einnehmen wollen, wird die Aktion bis 15 Uhr angeboten. Um teilnehmen zu können, ist die Reservierung der Tischplätze notwendig. Kosten entstehen Ihnen keine. Interessierte melden sich bis zum 02.09.2022 an beim Team Nachhaltige Entwicklung der Stadt Dinslaken per E-Mail an ne-office@dinslaken.de. (Pressemitteilung vom 25.08.2022) |

|

|

Am Tag Tag des offenen Denkmals – Sonntag, den 11. September 2022 – ist das Mühlenmuseum geöffnet von 10 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür Die Vorbereitungen laufen |

Der Mühlenverein ist dabei

|

Heute wäre die Geburtstagsfeier gewesenHeute hätte der Mühlenverein Hiesfeld mit dem neuen Backmobil und mindestens einem Bierstand den 200. Geburtstag der Hiesfelder Windmühle gefeiert. Natürlich wären die Ruten geschmückt und mit Segeltuch versehen gewesen. Bei fehlendem Wind hätte ein Motor die Flügel drehen lassen. – soweit die Fahrradkette / hätte – Ein „kaputter“ Balken und ein Gutachten über die Sicherheit verschließt den Zugang zur Mühle. Der Mühlenverein reiht sich deshalb zwischen die Food-Trucks und bietet Brot und Kuchen und… ein Sonderheft über die 200jährige Geschichte der „alten Dame“ an der Sterkrader Straße. Das Heft wird allen Mitgliedern in Kürze per Post zugestellt und steht hier schon als PDF-Download zur Verfügung. |

Mühlenverein und Flammkuchen

Der verkaufsoffene Sonntag, vor einer Woche, sollte eigentlich ein Fest an der Windmühle sein. Die Umstände wollten es anders und deshalb zeigte sich der Mühlenverein Hiesfeld mit vielen Helfern und dem neuen mobilen Holzbackofen zwischen Musikbühne und Food-Trucks. Ein kostenloses Heft zur Geschichte der Hiesfelder Windmühle und frisch gebackener Flamm-Kuchen (gegen kleine Spende) waren das Angebot am sonnigen Sonntag. Eine Platte am Backmobil zeigte die Sponsoren, ohne die eine Anschaffung für den Mühlenverein nicht möglich gewesen wäre. |

als der Rotbach 'wech' warAuch im Sommer 2022 versiegte der Rotbach zu dünnem Rinnsal und an vielen Stellen trocknete das Bachbett völlig aus. Die Hiesfelder Wassermühle stand trocken. Das alte Volkslied „es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ war in den heißen Wochen eine Ironie und doch zeigte sich am fast trockenen Grund eine „Klappe“ vom letzten(?) Neubau des Mühlenrades. Dem Mühlenverein ist nicht bekannt, wie oft das Rad in den letzten 675 Jahren erneuert wurde. Die Klappen jedoch, mussten ständig von Schmutz und Moos gereinigt werden und das war für die Wassermüller eine gefährliche Arbeit. Und nun soll der Rotbach einen Bypass durch das Freibadgelände erhalten (wegen der Fische, des Mäanderns und der Europäischen Vorschrift über Wasserquerbauten). Als Aprilscherz stand dieser Vorschlag schon 1993 in der örtlichen Zeitung. Hoffentlich denken die Planer an Unterwasser-Verkehrszeichen für die Fische… |

direkt an der MühleEinige User fragten, nach dem letzten Post, nach weiteren Details. Der Wasserstand am Mühlrad richtet sich danach, wie viel die Wassergenossenschaft aus dem Rotbachsee, der ja eine Talsperre ist, freigibt bzw. freigeben kann. Das Mühlrad der Hiesfelder Wassermühle ist ‚mittelschlächtig‘ und das bedeutet, dass ein kleiner Wasserfall das Rad antreibt. Der Rotbach überwindet auf seinem 21,9 km langen Weg einen Höhenunterschied von 45 m, was einem mittleren Sohlgefälle von 2,1 ‰ entspricht. Er entwässert ein 51,564 km² großes Einzugsgebiet im Bereich der Städte Dinslaken, Bottrop und Oberhausen. Durch die sommerliche Austrocknung des Bachbettes wurden einige baulichen Besonderheiten frei sichtbar. Dazu gehört insbesondere ein „Fischkanal“, der unter Umgehung des Mühlrades zu einer Art von „Fischtreppe“ führt. Dieser Bypass ist jedoch bei ausreichendem Wasserstand nur als „Einbahnstraße“ zu sehen. In „guten“ Zeiten wurden im Rotbach bis zu einem Dutzend verschiedener Fischarten beobachtet. Tatsächlich diente der Bypass jedoch im wesentlichen der Wassersteuerung, um einen zu starken Wasserdruck vom Mühlrad fern zu halten. |

Einladung

Am Donnerstg, den 10. November 2022 um 18.30 Uhr Landgasthaus Galland Schriftliche Einladung ist unterwegs |

„Ein Bild vom Preis“Zum Abschluss des Förderprogrammes „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ fand eine Auszeichnungsfeier mit allen Preistragenden des „Heimatpreises Kreis Wesel“ in der Zeit von 2019 bis 2022 sowie allen Preistragenden aus dem Kreis Wesel auf Landesebene am 26. August 2022 im Kreishaus in Wesel statt. Der Weseler Kreistag hatte in seiner Sitzung am 9. Juni 2022 beschlossen, die folgenden drei Preisträger mit dem Heimatpreis 2022 Kreis Wesel auszuzeichnen: Hanse-Gilde Wesel e.V., Wesel, Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen e.V., Neukirchen-Vluyn und den Mühlenverein Hiesfeld e.V., Dinslaken. Den „Heimat-Preis“ des Kreises Wesel konnten Vereine und Institutionen erhalten, wenn ihr Wirken mindestens eines der drei Preiskriterien „Verdienste um die Heimat“, „Pflege und Förderung von Bräuchen“ und „Erhalt von Kultur und Tradition“ erfüllt. Um die Breite des Engagements für die Heimat zu würdigen, hatte der Kreistag beschlossen, das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro aufzuteilen und drei Preisträger zu je gleichen Teilen auszuzeichnen. Der Mühlenverein war vor Ort mit dem stellv. Vorsitzenden Klaus Graumann, Monika Schürmann und der Kassiererin Monika Graumann vertreten, die sich über 3333 € für die Vereinskasse freute. |

Zu viel Wasser - Ein Blick zurückIn den letzten Wochen zeigten wir das fast trockene Rotbach-Bett. Doch es gab auch andere Zeiten. Deshalb zeigen wir das einzig ältere Farbphoto aus dem Archiv, dass das Fachwerkhaus und das Müllerhaus bei Hochwasser zeigt. Sandsäcke sichern die Gebäude. Das genaue Datum dieser Aufnahme ist nicht bekannt. Rechts ist das ehemalige "Bademeisterhaus". Wenige hundert Meter flußabwärts befindet sich heute eine Pumpe, die dem Bach aus der Bergsenke entlang der Krengelstraße hilft. Ohne diese Hilfe stünde z.B. die Tankstelle bei intensivem Regenfall vermutlich auch heute noch manchmal unter Wasser. In einer Hochwassersaison stand sogar das Wasser bis an das heutige Restaurant El Gaucho an der Hünxer Straße. |

Mühlenmuseum am 6.11. geschlossenwegen Wasserschaden

Wir haben/hatten einen Wasserschaden im Mühlenmuseum. Die Stadtwerke haben die Wasserleitungen gespült, aber das Wasser dann möglicherweise in den falschen Abwasserkanal geleitet. Resultat: das Mühlenmuseum wurde als "Auffangbecken" benutzt. Es ist glimpflich für das Mühlenmuseum ausgegangen. Schäden müssen noch begutachtet werden. Trockner waren oder sind im Einsatz. Im Treppenhaus zeigen sich die ersten Schäden. Auch ist das Treppenhaus durch eine Plane zu den oberen Stockwerken getrennt (Vermutlich eine Feuchtigkeitssperre). Es ist schon etwas skuril, dass wir nach Berichten über Hoch- und Niedrigwasser des Rotbachs nun das Wasser im Haus haben!? Jedenfalls bleibt das Mühlenmuseum im Moment geschlossen. |

Mitgliederversammlung hat gewählt

Nach drei Jahren Amtszeit wählten die Mitglieder des Mühlenverein Hiesfeld den neuen Vorstand. Doch zuvor gab es umfassende Berichte über das Vereinsleben und damit auch zu den Problemen an Wind- und Wassermühle. Die Windmühle, deren „200. Geburtstag“ man gern in diesem Jahr gefeiert hätte, ist nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Experten des Mühlenvereins geschlossen. Trotzdem wurde die Zusammenarbeit mit der Stadt gelobt. Die Umstellung von Gas- auf Fernwärme und die Einleitung von Wärme in die Windmühle sind nun erfüllte Wünsche des Vereins. Obwohl kein neues Modell für das Mühlenmuseum angeschafft wurde, ist ein neues Konzept umgesetzt. So findet man jetzt z.B. alle „Wassermühlen“ in einem Raum. Nach der Corona-Zeit gibt es also trotzdem manches zu entdecken. Die erstmalige Beteiligung an einem verkaufsoffenem Sonntag in Hiesfeld mit einem neuem Backmobil, ein eigenes Angebot für die Kinderferientage der Stadt überhaupt das Thema „vom Korn zum Brot“ mit mehreren Veranstaltungen, waren Glanzlichter der Vereinsarbeit. Die ehrenamtliche Arbeit, über den Vorstand hinaus, wurde schließlich auch vom Kreis Wesel mit dem Heimatpreis im Sommer 2022 ausgezeichnet (geteilt mit zwei weiteren Vereinen). Nicht nur die Kassiererin freute sich über den damit verbundenen Geldbetrag. Die Kassenprüfer bestätigten die „gute und transparente Kassenarbeit“ und die versammelten Mitglieder im Landgasthaus Galland erteilten Kasse und Vorstand einstimmige Entlastung. Das Ergebnis der anschließenden Wahlen waren durchgängig einmütig: Neuer 1. Vorsitzender ist Klaus Graumann, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden sind Oliver Ibach und Kurt Simons. Simons und Graumann tauschten die Funktionen gegenüber den letzten drei Jahren. Bestätigt wurden Geschäftsführer Paul Duscha und die Kassiererin Monika Graumann. Ebenfalls bestätigt wurden die weiteren Vorstandsmitglieder: Carolin Franck und Detlev Flores. Neu im Vorstand sind Manfred Feldkamp und Wolf-Dieter von Kügelgen. Als Kassenprüfer wurde Dieter Petrak bestätigt und Michael Süselbeck erstmals berufen. Monika Schürmann, die seit 1991 dem Vorstand angehörte und damit die „Mühlenliebe“ ihres Vaters fortsetzte, trat nicht mehr an. Der Vorstand verabschiedete sich auch mit Dank von Wolfgang Szczepanski. |

||||||||

Der Mühlenverein sagt DANKE

1991 wählten die Mitglieder des Mühlenvereins zum ersten mal Frauen in den Vorstand. Neben Helga Gappa engagierte sich nun Monika Schürmann offiziell für den Verein. Das Thema „Mühlen“ war aber schon regelmäßig Gesprächsthema im Haus Schürmann, denn der Vater Eugen zählte zu den ersten Mitstreitern von Kornelius Benninghoff, der im Arbeitskreis BARMINGHOLTEN - HIESFELD – OBERLOHBERG für den Erhalt der Windmühle kämpfte. Monika trat in die Fußstapfen und zeigte sich auf vielen Feldern der Vereinsarbeit: Sie übersetzte Museumstexte ins „Englische“, koordinierte die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und fuhr auch mit Bürgermeister Wilfrid Fellmeth im historischen Kostüm zur 175-Jahr-Feier der Windmühle. Mit der roten Schürze der „Mühlenfrauen“ dekoriert, servierte sie aber auch Kaffee an Ministerpräsident Johannes Rau, als dieser einst einen Besuch in der Wassermühle machte. Dies sind kleine Anekdoten aus 31 Jahren Vereinsarbeit. Dafür sagt der Mühlenverein DANKE. Monika, die im „zivilen Leben“ als Immobilien-Maklerin bekannt ist, hat nun auf eine Wiederwahl verzichtet. Mit dem Blumenstrauß zum Abschied, endet aber nicht die Liebe zu den Hiesfelder Mühlen. |

||||||||

|

|

es geht wieder aufwärts, aber nicht rein...

(Foto: Feldkamp) |

|

|

> |

> | > |

|

|

s u n d a y @ r t w e b d e s i g n |